いつ起こってもおかしくない災害時に、ペットと一緒に安全に避難できる準備が大切ですが、そのときに欠かせないのが、ペット用キャリーバッグです。ペットを安全に移動させたり、避難所で落ち着かせたりするのに役立ちます。でも、ペットの種類や移動の方法によって、どんなキャリーがいいかは違います。

この記事では、災害時の移動にぴったりのペット用キャリーの選び方を、わかりやすくご紹介していきたいと思います。

災害時にペット用キャリーが大事な理由

災害が起きたとき、ペットと一緒に安全に避難するには、キャリーバッグがとっても重要です。具体的な理由を見てみましょう。

安全に移動できる:

地震や津波で道路にガラスや瓦礫が散らばっていても、キャリーがあればペットがケガせずに移動できます。

ペットの安心感:

慣れない環境でも、キャリーはペットにとって安心できる小さな空間になります。

避難所のルールに対応:

多くの避難所では、ペットをキャリーやケージに入れるのがルールになっています。

公共交通機関での移動:

電車やバスを使う場合、キャリーがないとペットを乗せられないことがあります。

環境省のデータによると、東日本大震災のとき、キャリーがなくて同行避難できなかった

ペットが多かったそうです。事前にキャリーを準備して、ペットを慣らしておけば、

災害時もスムーズに避難する事ができます。

ペット用キャリーの種類と特徴

ペット用キャリーバッグにはいろんなタイプがあって、災害時の使い方やペットの特徴によって選ぶべきものが変わります。主なタイプと特徴をご紹介します。

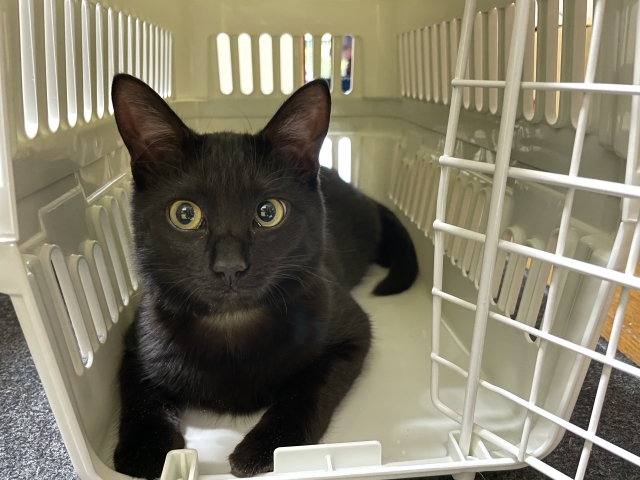

2.1 ハードタイプのキャリー:

プラスチック製で丈夫です。通気性のいい窓や扉が付いていて、車や電車での移動にぴったりです。

いいところ:

衝撃に強く、ペットをしっかり守ってくれます。

水で洗えて清潔に保てます。

飛行機に乗るときに対応したモデルもあります。

気になる点:

ちょっと重くて、持ち運びが大変です。折りたためないものが多いです。

災害時の使い方:

長時間の移動や避難所で使うのに最適です。瓦礫や落下物からペットを守ります。

2.2 ソフトタイプのキャリー:

布製で軽いです。肩にかけられるストラップや折りたたみ機能があるものが多めです。

いいところ:

軽くて持ち運びやすいです。近距離の避難や短時間の移動に便利です。

気になる点:

ハードタイプより耐久性が低く、強い衝撃には弱いです。

災害時の使い方:

短い距離の避難や電車での移動にぴったりだけど、過酷な環境では注意が必要です。

2.3 リュックタイプのキャリー

背負えるデザインで、両手が空きます。メッシュの窓で通気性がいいです。

いいところ:

徒歩で長く歩くときや避難時に便利です。避難所で仮のハウスとしても使えます。

気になる点:

大型犬や重いペットには向かないです。ファスナー部が弱めなので注意が必要です。

災害時の使い方:

徒歩や自転車での避難に最適です。飼い主の負担を減らしてくれます。

2.4 トートバッグタイプのキャリー

おしゃれなデザインで、肩にかけられます。底がしっかりした作りになっています。

いいところ:

近距離の移動や一時的な避難に使いやすいです。また、通気性のいいメッシュ素材が多いです。

気になる点:

重いペットや長時間の移動には不向きです。

災害時の使い方:

車での移動や短時間の避難に適してるけど、重いペットには注意が必要です。

災害時にぴったりのキャリー選びのポイント

災害時の移動を考えてキャリーを選ぶには、ペットの種類や移動の方法、避難所の環境をチェックすることが大切です。以下のポイントを押さえて選んでみましょう。

3.1 ペットのサイズと体重

ポイント:

キャリーは、ペットが中で向きを変えられるサイズがいいです。

例: 小型犬(チワワ、5kg以下)や猫なら、幅40~50cmのキャリーがおすすめです。

中型犬(柴犬、10~15kg)には、幅60~70cmのハードタイプがおすすめです。

注意:

キャリーの耐荷重をチェックしておきましょう。

3.2 移動の方法と距離

ポイント:

徒歩、車、電車やバスでの移動を考えて選びます。

徒歩:

リュックタイプや軽いソフトタイプがいいです。両手が空くものが便利です。

車:

シートベルトで固定できるハードキャリーがいいです。

電車やバス:

ハードキャリーや、コンパクトなソフトキャリーがいいです。

例: 長時間の車移動なら、通気性がいいハードタイプを選ぶ。

3.3 安全性と丈夫さ

ポイント:

衝撃に強く、ペットが逃げ出さないキャリーを選ぶといいです。

飛び出し防止のリードやファスナーのロック付きがいいでしょう。

ハードタイプは変形しにくく、瓦礫から守ってくれます。

注意:

金具や小さな部品がペットに当たらないか確認しましょう。

3.4 通気性と快適さ

ポイント:

メッシュ窓や通気孔が多く、ペットがリラックスできる設計かが大事です。

注意:

避難所で長時間使うことを考えて、毛布やマットを敷くといいでしょう。

3.5 お手入れのしやすさ

ポイント:

水で洗える素材や、取り外せるマット付きを選びます。災害時は清潔さが大事です。

ペットのストレスを減らすキャリーの準備

災害時の慣れない環境がペットには思っている以上にストレスがあり、食欲不振や震えの原因になるそうです。キャリーをペットにとって安心な場所にするためのコツをご紹介していきます。

普段から慣らす:

キャリーを部屋に置いて、扉を開けておやつをあげます。ペットが「ここは安全!」って思えるようにします。

中を快適に:

キャリーにペットが好きな毛布やマットを敷きます。

匂いを清潔に:

キャリー内に消臭スプレーを使って、いつもきれいにします。

暗くする工夫:

猫はキャリーを毛布で覆うと落ち着きます。

しつけを強化:

「おいで」「待て」を教えて、キャリーへの出入りがスムーズに出来るようにします。

賃貸でも大丈夫!キャリー選びと準備の工夫

賃貸だと収納スペースや避難ルートに気を使うと思います。賃貸のご家庭でもできるキャリーの準備方法をご紹介します。

コンパクトなキャリー:

折りたたみできるソフトキャリーやリュックタイプを選びます。

避難ルートの確認:

キャリーを持って玄関や階段を移動できるかチェックします。

収納場所を確保:

キャリーを玄関近くに置いて、すぐ持ち出せるようにしておきます。折りたたみ式ならスペースを節約できます。

清潔に保つ:

匂いが気になる時のために消臭剤を準備しておきます。

キャリー選びの具体的な手順

災害時にぴったりのキャリーを選ぶ手順を、わかりやすくご紹介します。

6.1 ペットの情報を整理

ペットの体重、サイズを測っておきます。移動の方法(徒歩、車、電車)と避難先(避難所、親戚の家)を考えておきます。

6.2 使うシーンを想像

避難所のルールをチェック(例:キャリー必須)しておきます。自治体のガイドラインを見てみるといいです。移動の距離や時間を考えます(例:2時間以上ならハードタイプ)。

6.3 キャリーを比較して購入

ネットや実店舗のキャリーで、耐荷重や通気性、折りたたみ機能を比較します。

6.4 キャリーを準備して試す

買ったキャリーにペットを入れて慣らします。扉の開閉やリードを確認します。キャリーを背負ったり持ったりして、使いやすさをテストしてみます。

6.5 定期的に見直し

ペットの成長や引っ越しに合わせて、キャリーのサイズをチェックします。また、半年ごとにキャリーの汚れや破損を点検します。必要なら新しいのに交換しましょう。

失敗例から学ぶ:キャリー選びで気をつけたいこと

キャリー選びで失敗しないように、ペットオーナーのよくあるミスと対策をご紹介します。

失敗例1:サイズが小さすぎた

猫が中で動けず、ストレスで落ち着かなかった。

対策:

ペットが向きを変えられるサイズを選びます。体長の1.5倍の幅が目安です。

失敗例2: ファスナーが弱かった

ソフトキャリーのファスナーが壊れて、ペットが飛び出した。

対策:

ロック付きや丈夫なファスナーのキャリーを選びます。

失敗例3: 重すぎて大変だった

ハードキャリーが重くて、徒歩で疲れた。

対策:

徒歩ならリュックタイプ、車ならハードタイプを選いましょう。

失敗例4: 慣らしを忘れた

災害時にペットがキャリーを嫌がって入らなかった。

対策:

普段からキャリーでご飯をあげたり、寝る場所にしたりして慣らしておきます。

早わかり表:ペット用キャリーの種類と災害時の使い方

| キャリータイプ | 特徴 | 災害時の使い方 | おすすめグッズ | 価格目安 |

|---|---|---|---|---|

| ハードタイプ | プラスチック製、丈夫 | 長時間移動、避難所 | アイリスオーヤマ ハードキャリー | 3,000~10,000円 |

| ソフトタイプ | 布製、軽量、折りたたみ可 | 短時間移動、電車やバス | リッチェル ソフトキャリー | 2,000~7,000円 |

| リュックタイプ | 背負えて両手が空く | 徒歩避難、仮のハウス | 軽量キャリー | 5,000~12,000円 |

| トートバッグ | おしゃれ、肩掛け | 短時間移動、車移動 | リッチェル トートキャリー | 3,000~8,000円 |

まとめ:ペットの安全な移動のために最適なキャリーを準備しよう

災害時のペット用キャリーは、ペットを守り、避難をスムーズにする大事なアイテムです。さっそく以下を参考にキャリーのを準備をはじめましょう。

・ペットのサイズや移動の方法に合うキャリー(ハード、ソフト、リュック、トート)を探す。

・安全性(丈夫さ、リード)と快適さ(通気性、マット)をしっかり確認する。

・賃貸なら折りたたみ式や省スペースのキャリーを探す。収納場所も考えておく。

・耐荷重をチェックする。

・普段からキャリーに慣らして、災害時のストレスを減らせるようにする。